レジリエンスとは

レジリエンスは、一般的には「精神的回復力、抵抗力」と訳される。単なる「メンタルタフネス」にとどまらず、目の前の変化や逆境をしなやかに乗り越えることができる”心の強さ”を表す新しい概念である。欧米ではリーマンショック後に広がり、日本では東日本大震災後に注目が高まり、 今、ビジネス界において「レジリエンス(resilience)」というキーワードが注目されている。予測不可能な環境変化や先の読めない状況の中でも”力強く、しなやかに”変化や逆境を乗り越えることのできる人材が今、最も求められている。レジリエンスを比喩的に表現すると以下の通りだ。

「最も強いものが生き延びるのではなく、

最も賢いものが生きのびるのではなく、

唯一生き残るのは、変化できるものである」

By チャールズ・ダーウィン

レジリエンスは、欧米では約30年から研究され、ポジティブ心理学の実証研究に裏付けられた育成プログラムは既に導入され、世界各国で人気を集めている。

なぜ今、レジリエンスに注目が集まるのか?

2013年のダボス会議では国際競争力が高い国は、レジリエンスも高いという評価が結果発表されており、現在、国内外の競争は激化し変化の早い事業環境では、逆境下でもパフォーマンスを発揮し続けることのできる人材が求められています。

『重圧が高く変化の早い状況でも柔軟に対応し、失敗や困難を成長へと導く力』とも定義されるレジリエンスは、日本国内でも、プレッシャーに強いリーダーの開発、営業力の強化、新人・若手社員のセルフマネジメント力の向上、シニア社員のモチベーションアップなどにも広く活用されはじめています。

また、ポジティブ心理学の手法を取り入れたレジエンストレーニングは、ストレス・マネジメントやメンタルヘルス研修の代替として、「0次予防」を目的に導入されています。

欧米では、米IBM(IT)や英蘭ロイヤル・ダッチ・シェル(石油エネルギー)、ジョンソン・アンド・ジョンソン(製薬)、米ゴールドマン・サックス(金融)など世界の大手・有名企業や米陸軍でも導入されています。

▲レジリエンス第一人者・久世浩司氏の講義風景

海外でのレジリエンス事例紹介

ポジティブ心理学の手法を取り入れたレジリエンス研修は、参加者が限られがちなストレス・マネジメントやメンタルヘルス研修の代替として、ゴールドマン・サックスやロイヤル・ダッチ・シェルなどの海外の企業で非常に人気です。

- 世界100ヶ国以上に展開する大手製薬会社、英グラクソ・スミス・クラインのレジリエンス研修

- お客様に「健康」と「幸せ」を提供する以上、 まずは自分たちが心身ともに健康で幸せでなければないという考えのもと、 リーダーシップ研修としてレジリエンス研修を実施。 GSKのレジリエンス研修の様子は、NHKクローズアップ現代でも紹介され、 トレーニングに参加した1万人の社員のうちおよそ8割が、職場におけるメンタルヘルス を改善し、仕事のパフォーマンスが上がったという結果が出ています。

- 世界有数の国際金融グループ

米ゴールドマン・サックスのレジリエンス研修 - 近年、アメリカでは、若い優秀なビジネスパーソンは働きがいのある企業に入社する傾向にあり、 その対策の1つとして、GSでは、 ポジティブ・メンタルヘルス研修としてレジリエンス研修を導入。 社内でレジリエンス週間(1週間)を設け、この期間中はどの社員も研修に参加できるようなシス テムにし、ストレスとプレッシャーに強い人材が揃う会社(働きがいのある会社)をPRしている。

グローバルに展開されるレジリエンス研修とは

ザ・アカデミージャパンが提供するレジリエンス研修は、欧州ポジティブ心理学の第一人者であり、レジリエンス研究でも世界的に有名なイローナ・ボニウェル博士が提唱する『SPARKレジリエンス』をベースに構成されています。

解説ショート動画『SPARKレジリエンスとは?』

by イローナ・ボニウェル博士

イローナ・ボニウェル博士の紹介

英・アングリアラスキン大学大学院 国際応用ポジティブ心理学修士課程 主任ディレクター

- ・欧州におけるポジティブ心理学の第一人者であり、SPARKレジリエンス・トレーニングの開発者。

- ・欧州初の「応用ポジティブ心理学修士課程(MAPP)」をイーストロンドン大学に創設、責任者となる。

- ・セリグマン教授の依頼で、ポジティブ心理学欧州ネットワーク(ENPP)を創立、第一回国際会議を主宰。

- ・国際ポジティブ心理学協会(IPPA)では副会長として、世界のポジティブ心理学の普及と発展に貢献。

- ・国連の依頼を受け、GNHで有名なブータン王国の政策を他の先進国への応用するプロジェクトを主導。

- ・ロレアル、Marsなどの企業や各国の大学などの高等教育機関へのコンサルティング・研修も行う。

- ・2014年4月 NHK「クローズアップ現代」でも取り上げられた。

レジリエンス研修・SPARKモデルとは

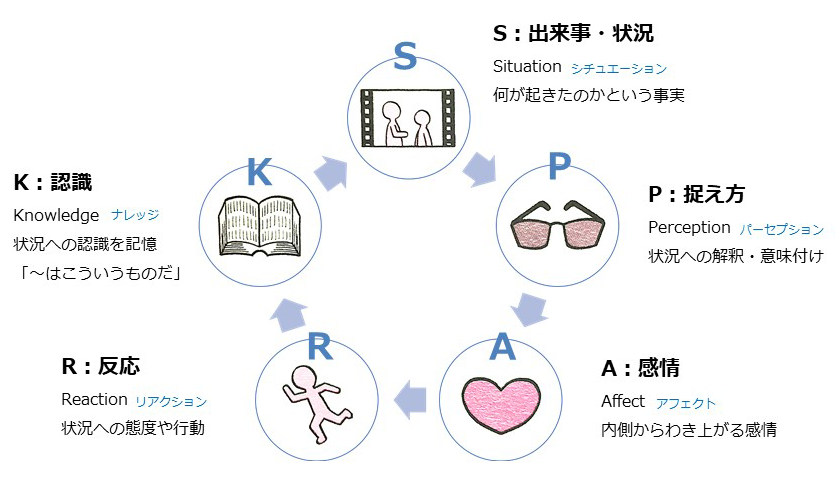

イローナ・ボニウェル博士が提唱する認知行動療法をベースとしたSPARKモデル。S・P・A・R・Kを分離して認知する習慣がネガティブ感情底打ちの決め手。

レジリエンス研修が必要とされる4つの理由

- ①イノベーション

- 今の日本は、人口構造の変化、少子高齢化、産業構造の変化など、私たちを取り巻く社会的環境は加速的に変化を続け、これまでの成功モデル、知識、経験が通用しない不確実性が増した社会が到来しています。そんな中、ビジネスでは、これまでの常識を打ち破るようなイノベーション、つまり、自らが機会(変化)を創り出すことによって新たな市場や顧客を創造することが求められています。

機会を創り出すためのベースの力としてレジリエンスが必要不可欠です。

- ②グローバル

- 2つ目は、日本は急速にグローバル化していることがあげられます。

多くの企業では変化対応力が求められ、海外から日本を訪れて働く人が年々増えています。この先もグローバル化はますます進むことになり、それは変化にオープンになることを意味し、多様性に柔軟に対応し、国籍を超えて活躍する人材がますます必要とされてきます。意味ある変化を創り出す変革的なリーダーのニーズがより高まるでしょう。

このグローバル化へ対応するためには、英語力やビジネススキルだけでは不十分で、失敗や試練に負けない逞しさ、レジリエンスが必要不可欠です。

- ③ストレス

- 3つ目は、現代社会のこころの健康の問題があげられます。ストレスや多忙で精神が疲労している人が増えています。とくにうつ病は社会問題となっており、職場でのうつ病は深刻です。注意が必要なのは40代から50代のミドルです。体の変化とともに精神面でダメージを受けやすくなり、将来のキャリアに限界を感じてしまうと希望が失望に、やる気が無力感に変わってしまうからです。

長く健康でイキイキと働き続けるためにも、たくましさを身につけるレジリエンスが必要となります。

- ④キャリア

- 4つ目は、どう働くべきか迷っている人が増えていることがあげられます。グローバル化、サービス経済化、ネットワーク社会化など個人を取り巻く外部環境は過去に類を見ないほど激変しています。こうした複雑性、不確実性の高い状況では、長期のキャリア展望を描くことが極めて困難になります。だからこそ、自分の考えたようにはことがらを進めることができないような困難に出会った場合でも、合理的に物事を捉え、自分の仕事やキャリアを投げ出すことなく、逞しさを持って逆境を乗り越える。そして、つらく痛い体験から価値ある何かを学び、そのたびに成長する力「キャリアレジリエンス」が求められています。

ポジティブ心理学に裏付けられたレジリエンスを鍛える7つの技術とは

レジリエンス研修の全体像

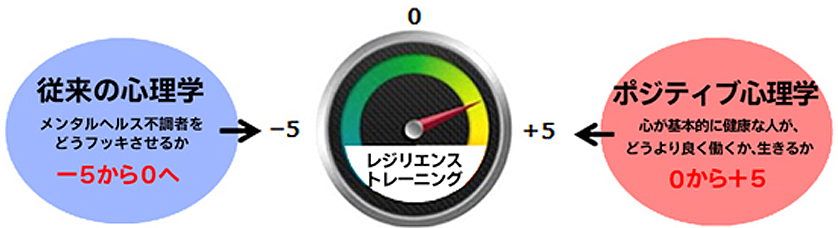

レジリエンス研修は、従来の心理学(-5から0)とポジティブ心理学(0から+5)を合わせて体系化された手法です。

| 従来の心理学 | ポジティブ心理学 |

| ・鬱病、PTSD、統合失調症 ・マイナス5から0に回復 |

・ウェルビーイング、充実 ・0から+5へ |

| ■キーワード 「欠陥」「疾患」「問題」「患者」「治療」「処置」 |

■キーワード 「強み」「美徳」「卓越性」「幸福」「充実」「意義」 |

ポジティブ心理学とは

ポジティブ心理学は、1998年当時、米国心理学会会長であったペンシルベニア大学心理学部教授のマーティン・E・P・セリグマン博士によって発議、創設されました。その後、セリグマン博士と共に発起人として関わった、米国を中心とする第一線の心理学者たちによって分野の方向性が形成され、研究が推進されてきました。

ポジティブ心理学とは、私たち一人ひとりの人生や、私たちの属する組織や社会のあり方が、本来あるべき正しい方向に向かう状態に注目し、そのような状態を構成する諸要素について科学的に検証・実証を試みる心理学の一領域であると定義されます。

「よい生き方とはどのような生き方か?」「人が充実した活動を行なうことのできる組織や社会の条件とは?」といったテーマは、ポジティブ心理学が創設される以前より長らく探究の対象とされてきたテーマでした。ポジティブ心理学ではそうしたテーマに対して、ポジティブ心理学独自のフレームワークから改めて光を当てるのと同時に、先行の諸学問分野による多角的研究と有機的に結びつきながら、研究課題としてさらに考察を深めていくことにその醍醐味があるとも言えます。

そのため、「ポジティブ心理学」という名称は、必ずしも一心理学分野への言及に限定されるものではなく、本質的に諸学問領域による学際的アプローチを視野に入れての「包括的用語」(umbrella term)として捉えられています。社会科学(経済学、経営学、社会学など)や自然科学(生物学、脳神経科学など)によるアプローチ、さらには本来の帰納的アプローチにとどまらないところで人文学(文学、芸術学など)によるアプローチも試験的に始まっています。

心理学の分野としては、臨床心理学や社会心理学による研究が主流ですが、道徳心理学の考察方法が根底にあることもポジティブ心理学について議論する上では重要な要素の一つとなっています。徳倫理学(virtue ethics)を問題とするポジティブ心理学においては、「よい生き方」とは「良い生き方」であり、また「善い生き方」でもあります。

どの分野でも同様のことが当てはまるかもしれませんが、ポジティブ心理学はポジティブ心理学独自のコンテクストで考えることが大切です。一例として、「ポジティブ」という言葉ですが、一般的用例とは区別したところで、あくまでもポジティブ心理学における用例に則って検討していかなければ議論は成り立ちません。また、楽観性や希望、セルフ・コントロールの問題など、ポジティブ心理学の諸理論についてはその多くが臨床実践の現場で適用されることで具体性を持つため、応用事例という視点から議論・検討することがポジティブ心理学を正しく理解するためには有用かもしれません。

世界の多種多様な現場で広がりを見せるポジティブ心理学

ポジティブ心理学の父の一人、チクセントミハイ博士がTED会議で「フロー理論」について語ったビデオです。

ポジティブ心理学が創設されて以来、欧米を中心に急速に関心が高まり、多くの大学・大学院や民間組織でポジティブ心理学の授業が開講され、毎年数々の関連書籍が出版され、世界各地で定期的に国際会議が開催されています。TVや、新聞・雑誌などのメディアでも、ポジティブ心理学の特集や、ポジティブ心理学に言及した関連番組・記事の事例は枚挙に暇がありません。

●2007年にはペンシルベニア大学によるイニシアティブとして「国際ポジティブ心理学会」(IPPA)が設立され、2009年の同学会主催の世界大会では世界50カ国以上から研究者や実践家たちが集い、1,500人以上もの参加者数を記録しました。また近年では、アジアでも関心の高まりが形となって現れ、日本の大学・大学院でもポジティブ心理学のコースが開講されるほか、昨年は中国とインドでそれぞれ初のポジティブ心理学国際会議が開催されました。

●国際会議では参加者の大多数を占めるなど、ポジティブ心理学の隆盛には実践家たちの存在が大きく関わっていますが、コーチングやコンサルティングをはじめ、カウンセリングやセラピーでも、ポジティブ心理学の基本概念が取り入れられ、幅広く活用されています。例えば、「ポジティブ心理学コーチング」や「ポジティブサイコセラピー」といった分野は、従来のコーチングやセラピーの実践にポジティブ心理学の基本概念を取り入れ、新たなアプローチを創出しようとする動きに由来しています。中でも特に、コーチングについては、学術的理論が欠落したままでコーチング産業が発展してきた事実を受け、ポジティブ心理学をコーチングに積極的に取り入れることによりコーチング理論の構築を行なおうとする動きが、近年、欧米の諸大学を中心に見受けられます。

●「ポジティブ組織論」(Positive Organizational Scholarship)や「ポジティブ組織行動学」(Positive Organizational Behavior)といった、ポジティブ心理学に先行して研究が続けられてきた経営学分野にも熱い注目が集まっています。ミシガン大学ビジネススクールやネブラスカ大学経営学部での取り組みをはじめ、ハーバード大学、スタンフォード大学、ペンシルベニア大学などの著名なビジネススクールでもポジティブ心理学研究が行なわれています。日本では、神戸大学大学院経営学研究科などで先駆的な取り組みがなされています。また、米国トヨタ・ユニバーシティでは、ポジティブ心理学を応用した社員教育カリキュラムが好評を博しています。

●マイクロソフト社やグーグル社などの各種大手企業や、コンサルティング会社をはじめ、ベンチャー企業や法律事務所などでもポジティブ心理学の導入が進められ、それぞれの応用事例が研究されています。日本でも、企業や学校における「フロー理論」の導入など、第一線の研究者たちによる取り組みがメディアでも取り上げられています。

●政府レベルでも世界各国でポジティブ心理学の活用が進められています。イギリスではケンブリッジ大学の研究者たちが中心となり、「ウェルビーイング政策」の制定を政府に提言するに至っています。米国防総省では陸軍兵士に対する大規模な教育プログラムとして、ペンシルベニア大学が指導する「レジリエンス・トレーニング」をはじめ、グローバルアセスメントツール(GAT)という測定尺度を用いて、感情面、社会生活面、家庭生活面、精神面、身体面それぞれのウェルビーイング状態を管理するシステムを導入し、ドイツ、韓国もその動きに続いています。また、イギリスやオーストラリアでは教育省主導で小学校から高等学校にかけて「ポジティブ教育(ウェルビーイング教育)」が積極的に実践され、確実な成果を上げています。中国教育省でも、2050年に向けて「ポジティブ教育」の導入を検討していくという宣言がなされています。フランス法務省では刑務所にポジティブ心理学の考え方を活用するという試みが話題となっています。

レジリエンスを引き出す”1-2-3ステップ”

①ネガティブ感情の底打ち【底打ち】

- 技術1:ネガティブ感情の悪循環から脱出する

- 技術2:役に立たない”思い込み”をてなずける

②レジリエンスマッスルを鍛える【回復】

- 技術3:「やればできる!」という自信を科学的に身につける

- 技術4:自分の「強み」を活かす

- 技術5:こころの支えとなる「サポーター」をつくる

- 技術6:「感謝」のポジティブ感情を高める

③逆境体験から学ぶ【教訓化】

- 技術7:痛い体験から意味を学ぶ

レジリエンスを鍛える7つの技術

30年以上にわたるレジリエンス研究の結果、レジリエンスは特別な能力ではなく、誰もが持っており、この能力は誰もが「習得可能」であることがわかりました。そして認知行動療法とポジティブ心理学の実証研究により、レジリエンスを鍛えるための7つの技術が考えられております。

レジリエンスでは3つのステップがあります。

まずは精神的な落ち込みから抜け出し、下降を底打ちさせる『底打ち』のステップ(上図の①の部分)です。 そのために必要な第1の技術が【ネガティブ感情の悪循環から脱出する】です。 失敗の怖れや不安などのネガティブ感情は、何度も繰り返されることにより”行動回避”につながる悪循環を生み出します。そのサイクルを断ち切るための気晴らしの方法を習得します。

そして、第2の技術が【役に立たない”思い込み”をてなずける】です。 深層心理に刷り込まれた思い込みを発見し、効果的に対処することでネガティブ感情が生まれる根本原因を 解消する方法を習得します。

この第1と第2の技術を活用することで、失敗やトラブルといったピンチが原因として起こる精神的な落ち込みを底打ちすることができるようになります。 これがレジリエンストレーニングのゴールではなく、あくまで第1ステップであり、折り返し地点にすぎません。

精神的な落ち込みに底打ちした次は、上方向に向けて這い上がる『回復』のステップ(上図の②の部分)です。

「逆境をバネに飛躍する」とはよく言いますが、まさにこのプロセスを意味します。

ただ、そのためには這い上がるための”筋力”が必要となります。経験した人であればご存じだと思いますが、失敗やミスをして一度精神的に落ち込むと、そこから元の状態に戻るだけでも難しいものです。それが困難に立ち向かう力であり、逆境を乗り越えて再起するために重要な心理的筋肉なのです。この筋肉を"レジリエンスマッスル"と呼び、逆境を乗り越えるために使う心理的なたくましさの源でもあり、ストレス度の高い体験から自分の大切なこころや自尊心を守る緩衝材としての役割も果たします。

このレジリエンス マッスルを強めることが、レジリエンスを鍛える第3から第6の技術となります。

- 第3の技術では【「やればできる!」という自信を科学的に身につける】

- 第4の技術では【自分の「強み」を活かす】

- 第5の術術では【こころの支えとなる「サポーター」をつくる】

- 第6の技術では【「感謝」のポジティブ感情を高める】

をそれぞれ習得します。

そして最後は、精神的に痛みを感じるつらい体験から意味を学び成長する『教訓化』のステップ(上図の③の部分)です。

これが第7の技術【痛い体験から意味を学ぶ】となります。

国内企業でのレジリエンス研修・導入事例

人事・研修ご担当者のレジリエンス研修・導入目的

●今後、異なる業務と役割が求められるようになるキャリアの節目に折れない心の強さを身につけてもらいたい。

(某大手信託銀行、対象者:係長昇格者、半日研修)

●営業パーソンの最重要能力“折れない力”を身につけてもらい、悩み続けるのではなく、考え・行動し続けてほしい。

(某大手金融システム会社、対象者:営業、1日研修)

●体力的にも・精神的にもハードワークが求められる管理職が持つべきマインドとしてレジリエンスを学ばせたい。

(某大手調剤薬局、対象者:エリアマネジャー、2日間研修)

●メンタルヘルスの「0次予防」(ポジティブ・メンタルヘルス)を目的にレジリエンスの鍛え方を知ってほしい。

(某大手電力会社、対象者:組合員、3H講演会)

●折れやすい新人のセルフマネジメント力の向上を目的に、新人とOJTトレーナーにレジリエンスを理解してほしい。

(某大手建設メーカー、対象者:新人、1日研修)

●ポジティビティな組織風土を醸成するための1つの考え方として、レジリエンスを知ってもらい、共通言語化したい。

(某大手求人広告会社、対象者:部課長、2.5H講演会)

●今まで経験したことのない業務や新規事業の創出の場面でも「どうすれば出来るか」という前向きな気持ちを持ち、リーダーシップを発揮し続けるためのベースの力としてレジリエンスを身につけてもらいたい 。

(某金属部品メーカー、対象者:課長、2日間研修)

●効果的な部下育成(指導)や部下との面談を行うための基本フレームとしてレジリエンスを体系的に学ばせたい。

(某大手製薬メーカー、対象者:課長昇格者、半日研修)

レジリエンス研修・導入パターンのご紹介

- ①1日版研修(基本型) <カリキュラム>

- 【導入】メガバンク、生損保、メーカー他

- 営業や顧客対応担当者など、感情労働と呼ばれるストレスフルな職種に対して、活き活きと仕事に取り組むための基本スキルとして導入。

また、メーカー系企業では、多大な負荷にさらされることの多い開発本部メンバーやシステムエンジニアを対象に、メンタルヘルスの0次予防として導入いただきました。

- ③メンバー+上長研修 <カリキュラム>

- 【導入】建設メーカー

- 入社1~3年目社員のリテンション対策として導入。メンバー編(3時間)の研修を提供後、そのメンバーの上長対象に共有会(1時間)を開催する、というセットの研修。複数回にわたる開催を繰り返し、満足度99%という結果になる。レジリエンス=社員の必須能力であり、マネジメントの方向性としても重要という認識が高まる。現在は、社内にレジリエンス認定講師を養成し、研修内製化を推進中。

受講者の声

研修受講者の9割以上がその有効性を実感!

- ・「逆境に対して構えられる余裕ができた」

- ・「ストレスに対処する新しい方法に気がついた」

- ・「ただただ負の感情に押しつぶされそうな毎日ですが、それに立ち向かう術を身につけられた」

- ・「自己効力感の向上につながりました」

- ・「自分の感情と思い込みのクセが分かった」

- ・「自分の感情を見える化することで得られる効果を実感」

- ・「自分の気づいていない強みを発見できた」

- ・「逆境を今まで自分がどう乗り越えてきたかを振り返れた」

- ・エビデンスに基づいた手法のためすんなり入ってきた

- などの声多数

実施スタイル

| 集合型 | オンライン | 講演会 | 公開コース | |

| 人 数 | 1クラス30名様以下 | 1クラス30名様以下 | 1会場50名様以上 | 各1名様~ |

| 実施時間 | 3時間~1日 | 3時間~1日 | ~3時間/回 | 3時間~1日 |

| カスタマイズ | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ |

- 研修・人材育成に関する

WEBフォームからのお問い合わせ - お問い合わせフォーム

- 電話でのお問い合わせ

- 045-640-0137

- 受付時間:9:00~18:00(祝祭日除く)